La trama nos lleva a una época brutal, donde la ley apenas existía y el paisaje era tan hostil como los que lo habitaban. Ethan Edwards regresa a la casa de su hermano tras años de ausencia. Su llegada es seca, tensa, cargada de silencios. No ha vuelto por nostalgia. No ha regresado para quedarse. Pero lo que encuentra es destrucción. Su familia es asesinada por un grupo de indígenas, y la hija menor ha sido secuestrada. Desde ese momento, Ethan se lanza a una búsqueda que le llevará años. Lo acompaña un joven criado por la familia, Martin, con raíces indígenas, un detalle que no es menor, porque la tensión entre ellos será constante. Martin representa el futuro, el mestizaje, la mezcla. Ethan representa el pasado, la pureza, la guerra que no termina.

Ethan no es un héroe. Tampoco un villano. Es un hombre quebrado, con una brújula moral torcida, alguien que actúa desde la rabia, el dolor y un código personal que lo aleja de todos. Lo que lo mueve no siempre está claro. ¿Quiere rescatar a su sobrina o eliminar la vergüenza de verla convertida en “una de ellos”? ¿Busca justicia o redención? ¿Ama a su familia o sólo quiere ajustar cuentas con su propio pasado? Es un personaje dominado por una tormenta interna. Su historia está llena de vacíos, pero esos vacíos hablan por sí solos. Lo que no se dice pesa más que lo que se muestra. Hay amor reprimido, culpa, rencor, y una sed de sangre que asusta.

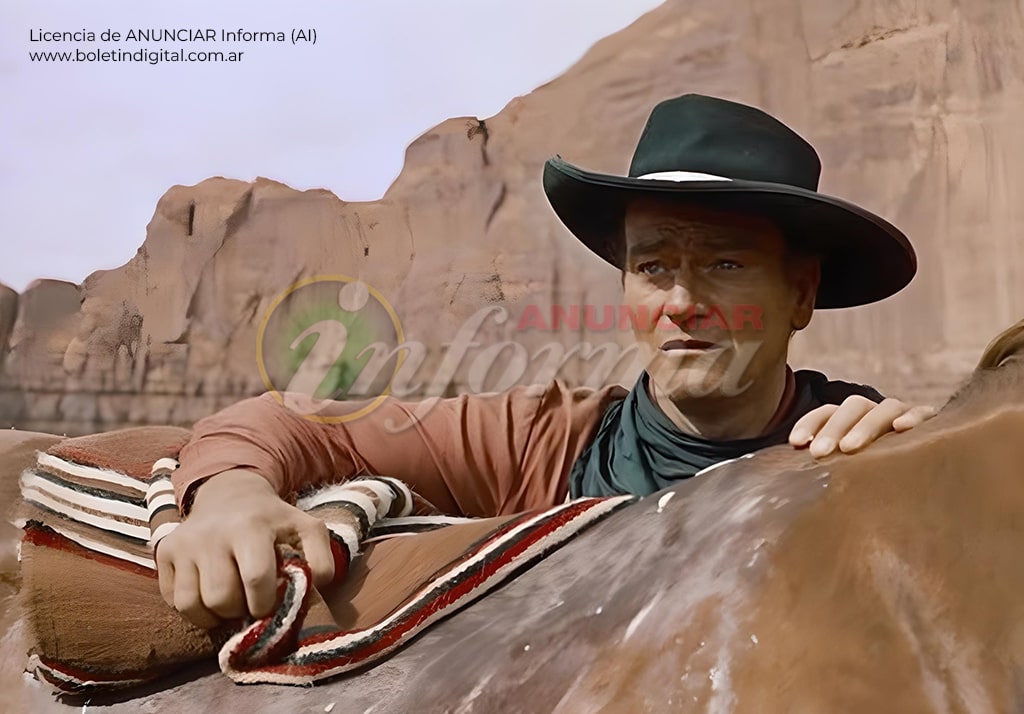

El actor que le da vida, encarna en esta película el papel más oscuro y complejo de su carrera. No hay discursos grandilocuentes, no hay redención clara. Hay miradas. Hay decisiones que no necesitan palabras. Y en cada una de ellas se percibe un hombre que está, en realidad, perdido. Perdido en una época que ya no lo necesita. Perdido en un mundo que lo ha dejado atrás.

Junto a él, desfilan otros personajes que completan el cuadro de este viaje trágico. La joven enamorada que espera sin saber qué espera. El amigo que no comprende del todo la dureza de Ethan pero que tampoco lo abandona. La sobrina que crece lejos de todo lo que conocía. Cada uno tiene su espacio. Pero ninguno puede cambiar el rumbo de Ethan, que parece decidido a ir hasta el final, aunque ese final no tenga salvación.

Lo que hace que esta película brille con una fuerza distinta es su puesta en escena. No hay un solo plano que esté al azar. La cámara no necesita moverse para impactar. Está siempre donde debe estar. Abre puertas. Cierra caminos. Muestra paisajes inmensos que hacen que los hombres parezcan insignificantes. La belleza del desierto contrasta con la violencia que contiene. Y esa dicotomía está presente en todo momento: lo sublime y lo salvaje, lo civilizado y lo primitivo, lo humano y lo inhumano.

Uno de los mayores aciertos del director fue lo que eligió no mostrar. Los momentos más brutales —los asesinatos, las violaciones, las mutilaciones— están fuera de campo. No los vemos, pero los sentimos. Porque vemos las consecuencias, vemos los rostros de los que los sufren. Y eso es mucho más poderoso. El silencio duele más que cualquier imagen explícita. Esa forma de narrar marcó escuela. Inspiró a generaciones enteras de cineastas. Se convirtió en un ejemplo de cómo sugerir puede ser más impactante que mostrar.

“Centauros del desierto” es una elegía al hombre del pasado. A ese tipo que fue necesario para abrir caminos, pero que no supo quedarse cuando esos caminos se convirtieron en pueblos. Es una obra maestra porque va más allá de su historia. Habla de quiénes fuimos, de lo que perdimos en el camino y de los fantasmas que aún arrastramos.