PROGRAMA Nº 1229 | 25.06.2025

agosto 2014

Partido Interreligioso por la Paz

El Partido Interreligioso por la Paz, promovido por el Papa Francisco, y organizado por la Funda…

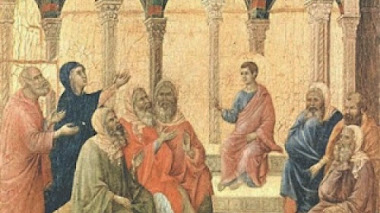

EL RELATO DE LUCAS SOBRE LA DESOBEDIENCIA DE JESÚS A LOS 12 AÑOS (Segunda Parte)

Pero otras comunidades cristianas reaccionaron en contra de esta postura. Éstas estaban convencid…

The Breeze: An Appreciation of JJ Cale

A pedido de nuestros oyentes, comenzaremos a publicar el material musical exclusivo de EL ALFA Y …

Cómo comenzó la Catequesis en la Iglesia – Primera Parte

Uno de los primeros problemas que se planteó la Iglesia al tener que ocuparse de la formación in…

Cloud Nine

A pedido de nuestros oyentes, comenzaremos a publicar el material musical exclusivo de EL AL…

¿Qué es el Ébola?

El Ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que produce fiebre hemorrágica en humanos y pri…

Los Templarios – Segunda Parte

Hay un hecho extraño ya en los inicios del Temple que cuestiona el sentido mismo de la Orden. Dur…

EL RELATO DE LUCAS SOBRE LA DESOBEDIENCIA DE JESÚS A LOS 12 AÑOS (Primera Parte)

Lucas relata un extraño episodio que le sucedió a Jesús cuando apenas tenía 12 años. Dice así: “L…

🎙️ POR ESTA RAZÓN el remake de “Al Filo del Abismo” cambiará cómo recordamos a Cristóbal Colón 🚨

¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?

TEMA DESTACADO

.jpg)

EL TABERNÁCULO Y SU HISTORIA (Primera Parte)

Un antiguo dicho reza: "Uno se acostumbra a todo". Nos hemos familiarizado con ver el tab…

TEMAS MÁS POPULARES

LA MASACRE DE SAN PATRICIO

Se conoce como Masacre de San Patricio (o "de los pa…

.jpg)

LA REVELACION DEL ESPIRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO (Segunda Parte)

Por eso, Dios prometió el don del Espíritu a los corazones,…

REMBRANDT

(Rembrandt Harmenszoon van Rijn; Leiden, Países Bajos, 1606…

ALFREDO MUSANTE

Alfredo Musante es un guionista, historiador, escritor y co…

SEGUIDORES

MENÚ DE CONTENIDO

- ¿CÓMO SE COMPUSO?

- ¿SABÍAS QUÉ?

- 2024-PRENSA

- AMIGOS DE DIOS Y DE LOS HOMBRES

- ANIVERSARIOS DEL PROGRAMA

- ANTOLOGÍA DE LO FANTÁSTICO

- ANUNCIAR Informa

- BATALLAS QUE HICIERON HISTORIA

- BIENVENIDOS A LA MATRIX

- Biografías

- Bitácoras del Almirante

- CAPSULA DEL TIEMPO

- Catequesis

- CINE PARA VER EN CASA

- Colores del Paraíso

- Columna de Opinión

- Crónicas de lo insolito

- CRÓNICAS DE UN LOCO

- Crónicas del Pasado

- CULTOS RELIGIOSOS

- De eso no se habla

- DICCIONARIO DEMONOLÓGICO

- ECOS DEL EVANGELIO

- EDICIÓN DISTÓPICA

- EDITORIALES

- EFEMÉRIDES MUSICALES

- EL MULTIVERSO DE LOS CÓMICS Y SERIES ANIMADAS

- El PELADO te hace pensar

- EL SHOW DE LA VIDA

- ENCICLOPEDIA FANTÁSTICA

- Enigmas de la Biblia

- ESPECIAL 10 AÑOS | JUAN CARLOS PISANO

- Falsos Mesías

- FE EN PERSPECTIVA

- Historia de las Ordenes Militares y Religiosas

- HUMOR EN EL ALFA Y LA OMEGA

- IN MEMORIAM

- Institucional

- JMJ

- La Música de El Alfa y la Omega

- LA OTRA CARA DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

- LA SENCILLEZ DEL AMOR

- LAS ENSEÑANZAS DE KAROL WOJTYLA

- Las Locas y Absurdas Aventuras de Musante y Guzmán

- LEYENDAS URBANAS

- LIBROS INFAMES Y PERVERSOS

- LOS EXPEDIENTES SECRETOS DE El PELADO INVESTIGA

- MARIA A LA LUZ DE LA BIBLIA Y DE LA HISTORIA

- Minisepalo

- MINISÉPALO

- MUNDO COMICS

- NEWS EL ALFA Y LA OMEGA

- NOS RETRANSMITEN

- PAPADO

- PERFILES

- POEMAS GÓTICOS

- PREMIOS Y NOMINACIONES

- PROYECTO BABEL

- REPORTES DE UN DESCONOCIDO

- SECTAS

- Series Retro

- TRADICIONES Y LEYENDAS

- Trivia El PELADO Investiga

- VIVO EN UN MUNDO CONSPIRANOICO