PROGRAMA Nº 1229 | 25.06.2025

marzo 2011

02 de Abril - Día del Veterano y los Caídos de Malvinas

El 2 de abril de 1982, el gobierno de facto encabezado por Leopoldo Fortunato Galtieri concretó la …

¿De dónde provienen estos dichos? - 2º Entrega

El origen de las palabras y frases populares como "HASTA QUE LAS VELAS NO ARDAN" , "…

BAUTIZAR O NO BAUTIZAR

“Un caso inédito en Latinoamérica, hijos de parejas gay piden que su hijo sea bautizado. La decisió…

¿De dónde provienen estos dichos?

El origen de las palabras y frases populares como "BONDI" , "NO QUIERE MÁS LOLA"…

LA VIRGEN DE GRACIA DE LOS AGUSTINOS

La primera noticia históricamente documentada es del año 1401 y se refiere a una cofradía homónima …

Palestina en Tiempos de Jesús – 2º parte

Continuando con este tema y como hiciéramos mención en el programa anterior decíamos que, la grande…

Qué es un TSUNAMI

El fenómeno que conocemos como tsunami es una serie de grandes olas de extrema longitud de onda y p…

TSUNAMI INTERIOR

Los noticieros del pasado viernes 11 de Marzo, nos sorprendían con imágenes que impactaban sobre el…

EL VALOR DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD HUMANA Y SU MISIÓN DENTRO DEL DESIGNIO DE DIOS

Hoy comienzo mi comentario y lo dedico a la mujer: a usted que me escucha o lee esta editorial, pue…

🎙️ POR ESTA RAZÓN el remake de “Al Filo del Abismo” cambiará cómo recordamos a Cristóbal Colón 🚨

¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?

TEMA DESTACADO

.jpg)

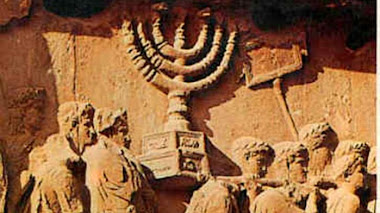

EL TABERNÁCULO Y SU HISTORIA (Primera Parte)

Un antiguo dicho reza: "Uno se acostumbra a todo". Nos hemos familiarizado con ver el tab…

TEMAS MÁS POPULARES

LA MASACRE DE SAN PATRICIO

Se conoce como Masacre de San Patricio (o "de los pa…

.jpg)

LA REVELACION DEL ESPIRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO (Segunda Parte)

Por eso, Dios prometió el don del Espíritu a los corazones,…

REMBRANDT

(Rembrandt Harmenszoon van Rijn; Leiden, Países Bajos, 1606…

ALFREDO MUSANTE

Alfredo Musante es un guionista, historiador, escritor y co…

SEGUIDORES

MENÚ DE CONTENIDO

- ¿CÓMO SE COMPUSO?

- ¿SABÍAS QUÉ?

- 2024-PRENSA

- AMIGOS DE DIOS Y DE LOS HOMBRES

- ANIVERSARIOS DEL PROGRAMA

- ANTOLOGÍA DE LO FANTÁSTICO

- ANUNCIAR Informa

- BATALLAS QUE HICIERON HISTORIA

- BIENVENIDOS A LA MATRIX

- Biografías

- Bitácoras del Almirante

- CAPSULA DEL TIEMPO

- Catequesis

- CINE PARA VER EN CASA

- Colores del Paraíso

- Columna de Opinión

- Crónicas de lo insolito

- CRÓNICAS DE UN LOCO

- Crónicas del Pasado

- CULTOS RELIGIOSOS

- De eso no se habla

- DICCIONARIO DEMONOLÓGICO

- ECOS DEL EVANGELIO

- EDICIÓN DISTÓPICA

- EDITORIALES

- EFEMÉRIDES MUSICALES

- EL MULTIVERSO DE LOS CÓMICS Y SERIES ANIMADAS

- El PELADO te hace pensar

- EL SHOW DE LA VIDA

- ENCICLOPEDIA FANTÁSTICA

- Enigmas de la Biblia

- ESPECIAL 10 AÑOS | JUAN CARLOS PISANO

- Falsos Mesías

- FE EN PERSPECTIVA

- Historia de las Ordenes Militares y Religiosas

- HUMOR EN EL ALFA Y LA OMEGA

- IN MEMORIAM

- Institucional

- JMJ

- La Música de El Alfa y la Omega

- LA OTRA CARA DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

- LA SENCILLEZ DEL AMOR

- LAS ENSEÑANZAS DE KAROL WOJTYLA

- Las Locas y Absurdas Aventuras de Musante y Guzmán

- LEYENDAS URBANAS

- LIBROS INFAMES Y PERVERSOS

- LOS EXPEDIENTES SECRETOS DE El PELADO INVESTIGA

- MARIA A LA LUZ DE LA BIBLIA Y DE LA HISTORIA

- Minisepalo

- MINISÉPALO

- MUNDO COMICS

- NEWS EL ALFA Y LA OMEGA

- NOS RETRANSMITEN

- PAPADO

- PERFILES

- POEMAS GÓTICOS

- PREMIOS Y NOMINACIONES

- PROYECTO BABEL

- REPORTES DE UN DESCONOCIDO

- SECTAS

- Series Retro

- TRADICIONES Y LEYENDAS

- Trivia El PELADO Investiga

- VIVO EN UN MUNDO CONSPIRANOICO