PROGRAMA Nº 1231 | 09.07.2025

enero 2013

ASAMBLEA DEL AÑO XIII

También conocida como la Asamblea General Constituyente del Año 1813, fue convocada por el Segun…

Hermanos de Nuestra Señora de Bethlehem

Los miembros que conformaban el conjunto de órdenes hospitalarias dedicaban su vida, al menos e…

Puente de Carlos

Las ciudades con ríos, tienen un encanto particular. El movimiento de las aguas, el lento murm…

¿Qué es Luz Villera?

La Vicaría Episcopal para la Pastoral en las Villas de Emergencia de la arquidiócesis de Buenos A…

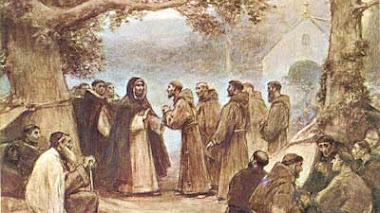

Orden mendicante

Es un tipo de orden religiosa católica caracterizada por vivir de la limosna de los demás. Tod…

🎙️ POR ESTA RAZÓN el remake de “Al Filo del Abismo” cambiará cómo recordamos a Cristóbal Colón 🚨

¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?

TEMA DESTACADO

¿POR QUÉ NOS DEPRIMIMOS?

La depresión, un trastorno psicológico prevalente, afecta a aproximadamente el 10% de la población …

TEMAS MÁS POPULARES

LA INDEPENDENCIA ARGENTINA

Muchos, como Moreno o Belgrano, ya tempranamente quisieron …

NO PODRÁS EVITAR ESCUCHARNOS

Estamos firmemente convencidos de la importancia de proclam…

DUPLA FUNDADORA MUSANTE y GARCÍA

La creación de EL ALFA Y LA OMEGA , un programa de radio qu…

ALFREDO MUSANTE

Alfredo Musante es un guionista, historiador, escritor y co…

SEGUIDORES

MENÚ DE CONTENIDO

- ¿CÓMO SE COMPUSO?

- ¿SABÍAS QUÉ?

- 2024-PRENSA

- AMIGOS DE DIOS Y DE LOS HOMBRES

- ANIVERSARIOS DEL PROGRAMA

- ANTOLOGÍA DE LO FANTÁSTICO

- ANUNCIAR Informa

- BATALLAS QUE HICIERON HISTORIA

- BIENVENIDOS A LA MATRIX

- Biografías

- Bitácoras del Almirante

- CAPSULA DEL TIEMPO

- Catequesis

- CINE PARA VER EN CASA

- Colores del Paraíso

- Columna de Opinión

- Crónicas de lo insolito

- CRÓNICAS DE UN LOCO

- Crónicas del Pasado

- CULTOS RELIGIOSOS

- De eso no se habla

- DICCIONARIO DEMONOLÓGICO

- ECOS DEL EVANGELIO

- EDICIÓN DISTÓPICA

- EDITORIALES

- EFEMÉRIDES MUSICALES

- EL MULTIVERSO DE LOS CÓMICS Y SERIES ANIMADAS

- El PELADO te hace pensar

- EL SHOW DE LA VIDA

- ENCICLOPEDIA FANTÁSTICA

- Enigmas de la Biblia

- ESPECIAL 10 AÑOS | JUAN CARLOS PISANO

- Falsos Mesías

- FE EN PERSPECTIVA

- Historia de las Ordenes Militares y Religiosas

- HISTORIAS INSÓLITAS

- HUMOR EN EL ALFA Y LA OMEGA

- IN MEMORIAM

- Institucional

- JMJ

- La Música de El Alfa y la Omega

- LA OTRA CARA DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

- LA SENCILLEZ DEL AMOR

- LAS ENSEÑANZAS DE KAROL WOJTYLA

- Las Locas y Absurdas Aventuras de Musante y Guzmán

- LEYENDAS URBANAS

- LIBROS INFAMES Y PERVERSOS

- LOS EXPEDIENTES SECRETOS DE El PELADO INVESTIGA

- MARIA A LA LUZ DE LA BIBLIA Y DE LA HISTORIA

- Minisepalo

- MINISÉPALO

- MUNDO COMICS

- NEWS EL ALFA Y LA OMEGA

- NOS RETRANSMITEN

- PAPADO

- PERFILES

- POEMAS GÓTICOS

- PREMIOS Y NOMINACIONES

- PROYECTO BABEL

- REPORTES DE UN DESCONOCIDO

- SECTAS

- Series Retro

- TRADICIONES Y LEYENDAS

- Trivia El PELADO Investiga

- VIVO EN UN MUNDO CONSPIRANOICO