PROGRAMA Nº 1230 | 02.07.2025

enero 2016

MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA 2016

El Papa Francisco ha titulado su Mensaje para la Cuaresma del Jubileo de la Misericordia con la…

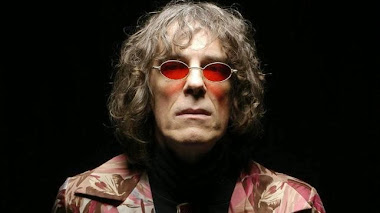

PHILL COLLINS

Philip David Charles más conocido como «Phil» Collins , nació el 30 de enero de 1951, Hounslow, …

¿CÓMO HIZO MOISÉS PARA CONTAR SU PROPIA MUERTE? (Primera Parte)

Durante siglos los lectores de la Biblia se preguntaron: ¿cómo hizo Moisés, autor de los cinco p…

LUIS ALBERTO SPINETTA

Nació el 23 de enero de 1950 en Buenos Aires. Produjo su debut solista el “Flaco” en el año 1…

EL TREN DEL FIN DEL MUNDO

A finales del siglo XIX, en Ushuaia (Isla Grande de Tierra del Fuego), el gobierno federal insta…

LOS HUGONOTES

Fueron los protestantes franceses de los siglos XVI y XVII, muchos de los cuales murieron por su…

MARIN MERSENNE

Filósofo y científico francés, nacido en el año 1588. Amigo íntimo de Descartes y (desde 1611) j…

HISTORIA DE LA CIRCUNCISIÓN-Segunda Parte

Se estima que entre 20 y 25% de la población mundial está circuncidada, pero el 80% de los hombre…

🎙️ POR ESTA RAZÓN el remake de “Al Filo del Abismo” cambiará cómo recordamos a Cristóbal Colón 🚨

¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?

TEMA DESTACADO

ALERTAS

Ha sido una mañana diferente, donde cada cosa parecía ser un evento aislado y hasta sin sentido. Un…

TEMAS MÁS POPULARES

LA INDEPENDENCIA ARGENTINA

Muchos, como Moreno o Belgrano, ya tempranamente quisieron …

LA MASACRE DE SAN PATRICIO

Se conoce como Masacre de San Patricio (o "de los pa…

LA BATALLA DE LOS CUERNOS DE HATTIN

Fue un importante encuentro armado que tuvo lugar el 4 de j…

.jpg)

EL TABERNÁCULO Y SU HISTORIA (Segunda Parte)

Durante el periodo románico, las custodias eucarísticas –to…

SEGUIDORES

MENÚ DE CONTENIDO

- ¿CÓMO SE COMPUSO?

- ¿SABÍAS QUÉ?

- 2024-PRENSA

- AMIGOS DE DIOS Y DE LOS HOMBRES

- ANIVERSARIOS DEL PROGRAMA

- ANTOLOGÍA DE LO FANTÁSTICO

- ANUNCIAR Informa

- BATALLAS QUE HICIERON HISTORIA

- BIENVENIDOS A LA MATRIX

- Biografías

- Bitácoras del Almirante

- CAPSULA DEL TIEMPO

- Catequesis

- CINE PARA VER EN CASA

- Colores del Paraíso

- Columna de Opinión

- Crónicas de lo insolito

- CRÓNICAS DE UN LOCO

- Crónicas del Pasado

- CULTOS RELIGIOSOS

- De eso no se habla

- DICCIONARIO DEMONOLÓGICO

- ECOS DEL EVANGELIO

- EDICIÓN DISTÓPICA

- EDITORIALES

- EFEMÉRIDES MUSICALES

- EL MULTIVERSO DE LOS CÓMICS Y SERIES ANIMADAS

- El PELADO te hace pensar

- EL SHOW DE LA VIDA

- ENCICLOPEDIA FANTÁSTICA

- Enigmas de la Biblia

- ESPECIAL 10 AÑOS | JUAN CARLOS PISANO

- Falsos Mesías

- FE EN PERSPECTIVA

- Historia de las Ordenes Militares y Religiosas

- HISTORIAS INSÓLITAS

- HUMOR EN EL ALFA Y LA OMEGA

- IN MEMORIAM

- Institucional

- JMJ

- La Música de El Alfa y la Omega

- LA OTRA CARA DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

- LA SENCILLEZ DEL AMOR

- LAS ENSEÑANZAS DE KAROL WOJTYLA

- Las Locas y Absurdas Aventuras de Musante y Guzmán

- LEYENDAS URBANAS

- LIBROS INFAMES Y PERVERSOS

- LOS EXPEDIENTES SECRETOS DE El PELADO INVESTIGA

- MARIA A LA LUZ DE LA BIBLIA Y DE LA HISTORIA

- Minisepalo

- MINISÉPALO

- MUNDO COMICS

- NEWS EL ALFA Y LA OMEGA

- NOS RETRANSMITEN

- PAPADO

- PERFILES

- POEMAS GÓTICOS

- PREMIOS Y NOMINACIONES

- PROYECTO BABEL

- REPORTES DE UN DESCONOCIDO

- SECTAS

- Series Retro

- TRADICIONES Y LEYENDAS

- Trivia El PELADO Investiga

- VIVO EN UN MUNDO CONSPIRANOICO