PROGRAMA Nº 1232 | 16.07.2025

febrero 2023

¿FUE TENTADO JESÚS POR EL DIABLO? (Segunda Parte)

Después de salir de la esclavitud de Egipto y entrar a la libertad del desierto, por 40 años expe…

ROSA LUXEMBURGO

Nació el 5 de marzo de 1871 en Zamosc, cerca de Lublin, en la Polonia entonces controlada por R…

08 DE MARZO | DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Hoy no es un día de celebración, lo digo para evitar la confusión así que vale la aclaración. Hoy e…

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez en Estados Unidos el Día de las mujeres sociali…

¿FUE TENTADO JESÚS POR EL DIABLO? (Primera Parte)

A mucha gente le cuesta aceptar que Jesús haya sido tentado por el diablo. Y en el fondo es porq…

JOSÉ GERVASIO ARTIGAS

Artigas tuvo una actuación destacada en las luchas independentistas y en el predominio de las ide…

CARNAVAL DE SANTIAGO DE CUBA, UNA TRADICIÓN DE SIGLOS

El Carnaval de Santiago de Cuba es una de las fiestas más grandes, famosas y populares que tien…

LA ORDEN NEGRA

"Siempre respetaré los derechos de la Iglesia Católica. Lo mismo sucederá con el Budismo&quo…

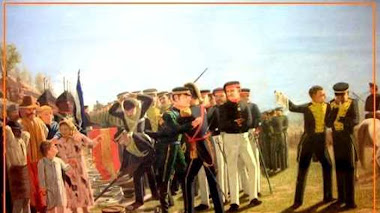

LA BATALLA DE SALTA

Fue un enfrentamiento armado librado el 20 de febrero de 1813 en la pampa de Castañares, lindante c…

EL GRITO DE ASENCIO

Al producirse la Revolución de Mayo en Buenos Aires, Montevideo permaneció, fiel al gobierno es…

RAÚL SCALABRINI ORTIZ

Hoy recordaremos al multifacético Raúl Scalabrini Ortiz, pensador, historiador, filósofo, periodist…

🎙️ POR ESTA RAZÓN el remake de “Al Filo del Abismo” cambiará cómo recordamos a Cristóbal Colón 🚨

¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?

TEMA DESTACADO

¿POR QUÉ NOS DEPRIMIMOS?

La depresión, un trastorno psicológico prevalente, afecta a aproximadamente el 10% de la población …

TEMAS MÁS POPULARES

¿POR QUÉ NOS DEPRIMIMOS?

La depresión, un trastorno psicológico prevalente, afecta a…

CENTAUROS DEL DESIERTO

La trama nos lleva a una época brutal, donde la ley apenas …

LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Fue el cambio político más importante que se produjo en Eur…

.jpg)

EL TABERNÁCULO Y SU HISTORIA (Primera Parte)

Un antiguo dicho reza: "Uno se acostumbra a todo"…

SEGUIDORES

MENÚ DE CONTENIDO

- ¿CÓMO SE COMPUSO?

- ¿SABÍAS QUÉ?

- 2024-PRENSA

- AMIGOS DE DIOS Y DE LOS HOMBRES

- ANIVERSARIOS DEL PROGRAMA

- ANTOLOGÍA DE LO FANTÁSTICO

- ANUNCIAR Informa

- BATALLAS QUE HICIERON HISTORIA

- BIENVENIDOS A LA MATRIX

- Biografías

- Bitácoras del Almirante

- CAPSULA DEL TIEMPO

- Catequesis

- CINE PARA VER EN CASA

- Colores del Paraíso

- Columna de Opinión

- Crónicas de lo insolito

- CRÓNICAS DE UN LOCO

- Crónicas del Pasado

- CULTOS RELIGIOSOS

- De eso no se habla

- DICCIONARIO DEMONOLÓGICO

- ECOS DEL EVANGELIO

- EDICIÓN DISTÓPICA

- EDITORIALES

- EFEMÉRIDES MUSICALES

- EL MULTIVERSO DE LOS CÓMICS Y SERIES ANIMADAS

- El PELADO te hace pensar

- EL SHOW DE LA VIDA

- ENCICLOPEDIA FANTÁSTICA

- Enigmas de la Biblia

- ESPECIAL 10 AÑOS | JUAN CARLOS PISANO

- Falsos Mesías

- FE EN PERSPECTIVA

- Historia de las Ordenes Militares y Religiosas

- HISTORIAS INSÓLITAS

- HUMOR EN EL ALFA Y LA OMEGA

- IN MEMORIAM

- Institucional

- JMJ

- La Música de El Alfa y la Omega

- LA OTRA CARA DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

- LA SENCILLEZ DEL AMOR

- LAS ENSEÑANZAS DE KAROL WOJTYLA

- Las Locas y Absurdas Aventuras de Musante y Guzmán

- LEYENDAS URBANAS

- LIBROS INFAMES Y PERVERSOS

- LOS EXPEDIENTES SECRETOS DE El PELADO INVESTIGA

- MARIA A LA LUZ DE LA BIBLIA Y DE LA HISTORIA

- Minisepalo

- MINISÉPALO

- MUNDO COMICS

- NEWS EL ALFA Y LA OMEGA

- NOS RETRANSMITEN

- PAPADO

- PERFILES

- POEMAS GÓTICOS

- PREMIOS Y NOMINACIONES

- PROYECTO BABEL

- REPORTES DE UN DESCONOCIDO

- SECTAS

- Series Retro

- TRADICIONES Y LEYENDAS

- Trivia El PELADO Investiga

- VIVO EN UN MUNDO CONSPIRANOICO