PROGRAMA Nº 1230 | 02.07.2025

junio 2014

Steve Tyrell – Back To Bacharach

Todo cantante tiene un disco que está destinado a hacer, un disco que esté anegado de la sensibil…

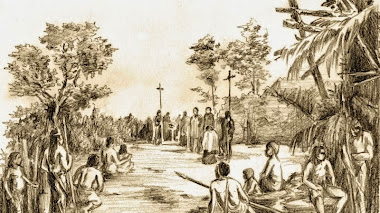

Evangelización del Brasil - Segunda Parte

El primer modo de presencia portuguesa en este mundo indígena innumerable fueron, hacia 1515, las…

Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado a escala mundial desarrollado entre 1914 y 1918…

Prohíbe la Biblia la Transfusión de Sangre

Con frecuencia nos enteramos, por medio de las noticias, de ciertos casos en que las Cortes civ…

Hizo el gol más rápido de Brasil 2014 y con una señal de la cruz lo dedicó a su hermana fallecida

RÍO DE JANEIRO, 17 Jun. 14 / 05:50 pm (ACI/EWTN Noticias).- Clint Dempsey, capitán de la selecc…

Evangelización del Brasil - Primera Parte

Desde comienzos del siglo XV hasta las primeras décadas del XVI, los marinos portugueses lograron…

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN APARECIDA

Hay dos fuentes sobre el hallazgo de la imagen, que se encuentran en el archivo de la Curia Metro…

.jpg)

Mensaje del Papa Francisco para el Mundial de Fútbol Brasil 2014

Queridos amigos, Con mucha gran alegría me dirijo a todos ustedes, los aficionados al fútbol…

Buddy Guy - Rhythm & Blues

A pedido de nuestros oyentes, comenzaremos a publicar el material musical exclusivo de EL ALFA Y …

Beth Hart & Joe Bonamassa - 'Live in Amsterdam'

A pedido de nuestros oyentes, comenzaremos a publicar el material musical exclusivo de EL ALFA Y …

🎙️ POR ESTA RAZÓN el remake de “Al Filo del Abismo” cambiará cómo recordamos a Cristóbal Colón 🚨

¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?

TEMA DESTACADO

ALERTAS

Ha sido una mañana diferente, donde cada cosa parecía ser un evento aislado y hasta sin sentido. Un…

TEMAS MÁS POPULARES

LA INDEPENDENCIA ARGENTINA

Muchos, como Moreno o Belgrano, ya tempranamente quisieron …

LA BATALLA DE LOS CUERNOS DE HATTIN

Fue un importante encuentro armado que tuvo lugar el 4 de j…

ALERTAS

Ha sido una mañana diferente, donde cada cosa parecía ser u…

CARLOS GUZMÁN

El 29 de mayo de 2024, Carlos Guzmán celebra un hito impres…

SEGUIDORES

MENÚ DE CONTENIDO

- ¿CÓMO SE COMPUSO?

- ¿SABÍAS QUÉ?

- 2024-PRENSA

- AMIGOS DE DIOS Y DE LOS HOMBRES

- ANIVERSARIOS DEL PROGRAMA

- ANTOLOGÍA DE LO FANTÁSTICO

- ANUNCIAR Informa

- BATALLAS QUE HICIERON HISTORIA

- BIENVENIDOS A LA MATRIX

- Biografías

- Bitácoras del Almirante

- CAPSULA DEL TIEMPO

- Catequesis

- CINE PARA VER EN CASA

- Colores del Paraíso

- Columna de Opinión

- Crónicas de lo insolito

- CRÓNICAS DE UN LOCO

- Crónicas del Pasado

- CULTOS RELIGIOSOS

- De eso no se habla

- DICCIONARIO DEMONOLÓGICO

- ECOS DEL EVANGELIO

- EDICIÓN DISTÓPICA

- EDITORIALES

- EFEMÉRIDES MUSICALES

- EL MULTIVERSO DE LOS CÓMICS Y SERIES ANIMADAS

- El PELADO te hace pensar

- EL SHOW DE LA VIDA

- ENCICLOPEDIA FANTÁSTICA

- Enigmas de la Biblia

- ESPECIAL 10 AÑOS | JUAN CARLOS PISANO

- Falsos Mesías

- FE EN PERSPECTIVA

- Historia de las Ordenes Militares y Religiosas

- HISTORIAS INSÓLITAS

- HUMOR EN EL ALFA Y LA OMEGA

- IN MEMORIAM

- Institucional

- JMJ

- La Música de El Alfa y la Omega

- LA OTRA CARA DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

- LA SENCILLEZ DEL AMOR

- LAS ENSEÑANZAS DE KAROL WOJTYLA

- Las Locas y Absurdas Aventuras de Musante y Guzmán

- LEYENDAS URBANAS

- LIBROS INFAMES Y PERVERSOS

- LOS EXPEDIENTES SECRETOS DE El PELADO INVESTIGA

- MARIA A LA LUZ DE LA BIBLIA Y DE LA HISTORIA

- Minisepalo

- MINISÉPALO

- MUNDO COMICS

- NEWS EL ALFA Y LA OMEGA

- NOS RETRANSMITEN

- PAPADO

- PERFILES

- POEMAS GÓTICOS

- PREMIOS Y NOMINACIONES

- PROYECTO BABEL

- REPORTES DE UN DESCONOCIDO

- SECTAS

- Series Retro

- TRADICIONES Y LEYENDAS

- Trivia El PELADO Investiga

- VIVO EN UN MUNDO CONSPIRANOICO